Aktuelles

Umweltverbände gemeinsam gegen Gaeblers „Schneller-Bauen-Gesetz“

Einschnitte bei Natur- und Artenschutz werden Bauen nicht beschleunigen In einer gemeinsamen Stellungnahme kritisieren sechs Berliner Naturschutz- und Umweltverbände die geplanten Einschnitte im Schneller-Bauen-Gesetz. Angeblich sollen mit dem von Bausenator Christian Gaebler (SPD)... Weiterlesen

Stellungnahme der BLN und ihrer Mitgliedsverbände zum Schneller-Bauen-Gesetz

Die BLN hat am 22.04.2024 im Rahmen einer schriftlichen Anhörung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Bauen und Wohnen ausführlich zum Referentenentwurf des Schneller-Bauen-Gesetzes (SBG) Stellung genommen. Nach Auffassung der Berliner Naturschutzverbände verfolgt das... Weiterlesen

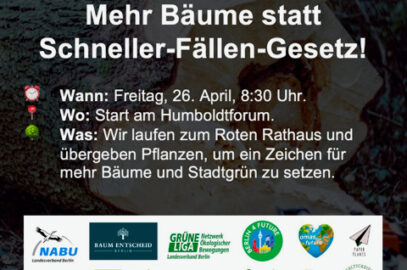

Demo-Aufruf: Mehr Bäume statt „Schneller-Fällen-Gesetz“

Die BLN ist dabei: 26.04., 8:30 Uhr am Humboldforum (Südseite). Weiterlesen

Gemeinsam Ufer für Gewässer und Erholung gut machen

Land, Bezirk, Wirtschaft und Wassernetz Berlin setzen Positivbeispiel für den Gewässerschutz am Packereigraben Das Wassernetz Berlin unter Trägerinschaft der BLN e.V. legt gemeinsam mit interessierten Bürger*innen und Frau Schrod-Thiel, Stadträtin für Ordnung, Umwelt... Weiterlesen

Pressemitteilungen unserer Mitgliedsverbände zur geplanten Novellierung des Berliner Naturschutzgesetzes

Das Berliner Naturschutzgesetz soll für das sogenannte Schneller-Bauen-Gesetz geändert werden. Dabei ist unter anderem geplant, das für einen wirksame Arbeit der Naturschutzverbände unerlässliche Instrument der Mitwirkung zu streichen. Einige unserer Mitgliedsverbände haben Pressemitteilungen... Weiterlesen

Berlin braucht keine weitere Anlage zur Verbrennung von Abfällen:

Auch geplante „Bioenergieanlage“ der BSR an der Gradestraße ist unnötig Entsorgung bis 2030 gesichert Planung und Bau von BSR-„Bioenergieanlage“ zur Verbrennung von Altholz, Sperrmüll oder anderen Abfällen widerspricht Abfallwirtschaftsplan und Berliner Zero Waste-Strategie... Weiterlesen